![]() 專題報導

專題報導

2025年春季論壇【OECD報告書發表與青少年身心健康以及同儕與家庭影響】

臺灣大學中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心(以下稱臺大中信兒家研究中心)於114年4月2日(三)舉辦2025年春季論壇「OECD報告書發表與青少年身心健康及同儕與家庭影響」記者會。此次發表的報告書,將臺灣兒少與家庭相關數據與經濟合作暨發展組織(OECD)成員國資料進行比較,協助各界了解臺灣兒少與家庭當前的發展情況,並掌握兒少權益在國際間的表現。

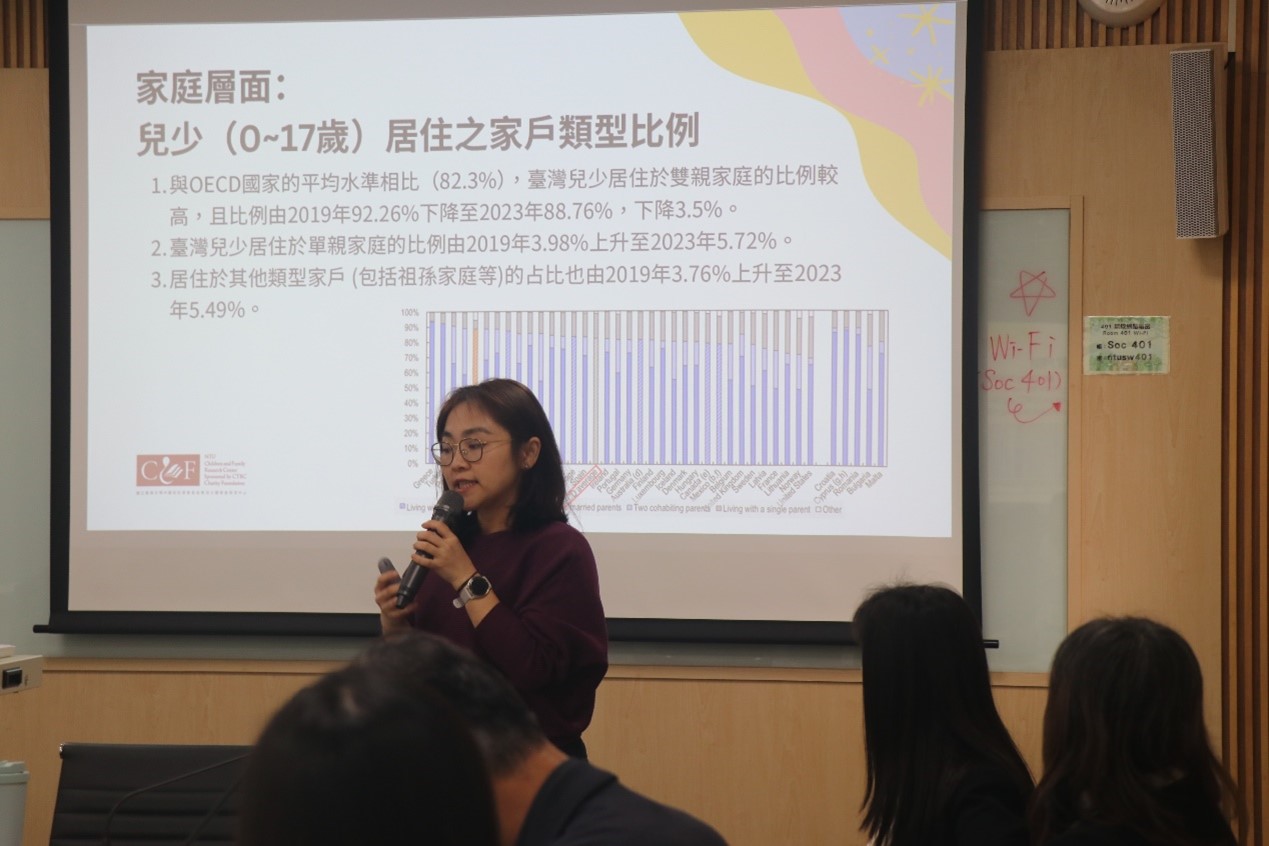

論壇分為兩部分。第一部分由本中心少子化與家庭政策組郭貞蘭組長介紹2024年版OECD報告書,並解析臺灣與OECD國家於本次主題指標上的異同。第二部分則邀請兩位與談嘉賓——中央研究院社會學研究所吳齊殷研究員,以及臺灣大學健康行為與社區科學研究所所長張書森教授,分別就家庭結構變遷與青少年自殺相關議題進行分享。本活動有44位與會者及5家媒體出席。

圖1 貴賓大合照;由左至右依序為:臺大中信兒家研究中心黃菁瑜執行長、中國信託慈善基金會高人傑執行長、臺大中信兒家研究中心沈瓊桃主任、臺大中信兒家研究中心郭貞蘭組長、中央研究院吳齊殷研究員、臺灣大學健康行為與社區科學研究所張書森所長

本中心少子化與家庭政策組郭貞蘭組長心聚焦於「家庭」與「個人發展」2大主軸,呈現臺灣在相關指標上之趨勢變化,並與OECD國家進行比較, 以呈現臺灣兒少權益與福祉在國際衡量上的相對優勢或劣勢。數據顯示,臺灣兒少在家庭組成、發展與權益面臨的挑戰包括:一、家庭結構變化:包括單親家庭比例的上升,以及0-17 歲的兒少居住於雙親家庭的比例下降,而居住於單親家庭的比例上升。二、低出生體重率持續上升。三、青少年在自述過重率、酒醉經驗和自殺率等方面呈現上升趨勢,以及四、高等教育領域中科系選擇仍維持明顯的性別差異。

圖2 OECD報告書發表記者會,由臺大中信兒家研究中心郭貞蘭組長演講

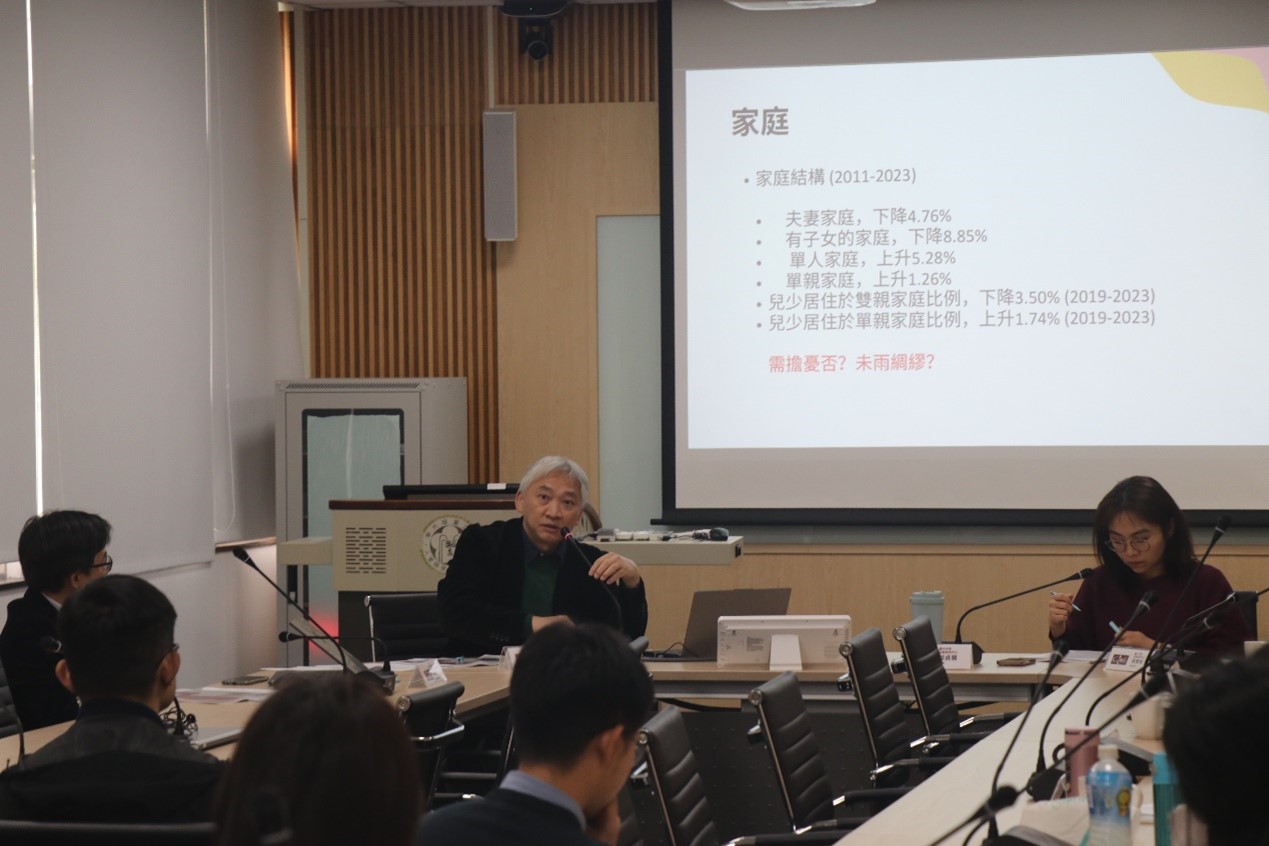

中央研究院社會學研究所吳齊殷研究員則以「傳承」觀點切入,思考家庭結構變遷與社會文化環境的關聯,並且指出,在不同社會文化脈絡中,各種家庭型態——無論是同居、婚姻或單親家庭——若能受到公平善待,將有助於兒少的健康成長。吳齊殷研究員強調,家庭型態的多樣性本質上是回應特定時代與社會條件的選擇,不應以對錯來評價,而是應以開放與正向的態度,理解並接納家庭樣貌的變化。他也認為,社會若能接納不同家庭出身的子女,將有助於減緩家庭結構轉變所帶來的人口與社會壓力。

圖3 與談嘉賓一:中央研究院吳齊殷研究員發表演講

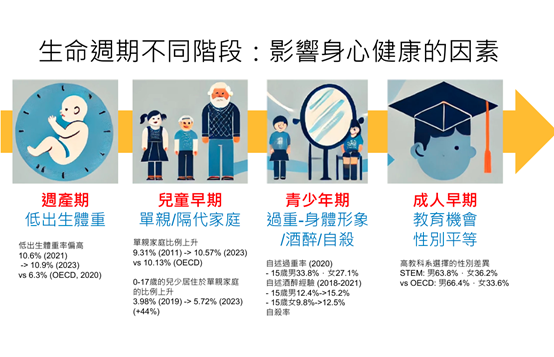

臺灣大學健康行為與社區科學研究所所長張書森教授,就圖4生命週期的個別階段,針對青少年身心健康與自殺趨勢進行深入分析。張書森教授指出,青少年自殺率的上升,與多重因素密切相關,包括父母離婚率攀升、網路使用時間增加、睡眠困擾,以及有過自殺想法或行為的比例提升。同時也提到愈來愈多人認同「自殺是一種個人選擇」,反映了社會態度的轉變。面對這些挑戰,預防策略應兼顧心理健康促進與結構性支持,包括:協助青少年應對心理壓力、因應家庭結構改變提供適切的支持服務、減少對單親家庭的負面刻板印象、打造安全的網路使用環境,以及強化校園自殺防治網絡等,從多面向同步推進,才能有效降低風險。

圖4 生命週期不同階段:影響身心健康的因素;資料來源:臺灣大學健康行為與社區科學研究所所長張書森教授提供當日簡報並授權本中心供電子報使用

圖5 與談嘉賓二:臺灣大學健康行為與社區科學研究所所長張書森教授發表演講

臺大中信兒家研究中心特別選在兒童節前,透過舉辦OECD報告書發表記者會,希望藉此呼籲國家提升對兒少權益的重視,期待透過數據分析與政策建議,推動更完善的兒少與家庭支持措施,為孩子們打造更健康的成長環境。