第77期

國 立 臺 灣 大 學 中 國 信 託 慈 善 基 金 會 兒 少 暨 家 庭 研 究 中 心 電 子 報

專題報導

專題報導

好爸爸、好隊友—共同育兒的正面影響

兒童的養育、教養是「家庭」這個單位非常重要的功能,我們總想了解一個家中是誰、用什麼方式與資源,以及到什麼程度來養育下一代,談到養育小孩,往往就是想到辛苦的母親,然而父親也是家庭育兒中的重要角色,從1980年代「新父親」(new father)的形象透過媒體傳播推波助瀾開始,對父親角色的想像從嚴厲、不管家事、專於工作提供家中經濟資源的傳統印象,轉變願意為分擔家事、花更多時間與小孩相處的「好爸爸」。但許多研究指出,母親仍然是家中的主要照顧者,似乎實際情況與所謂現代好爸爸的說法不一致。

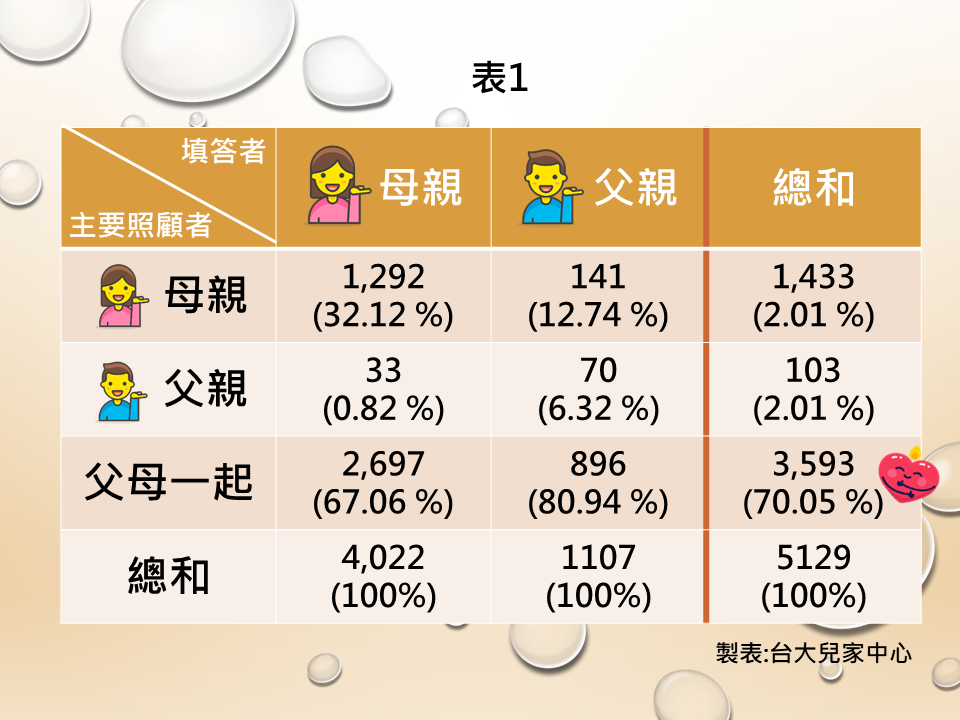

時至今日,家庭事務的分工已不那麼截然分明,父親們確實花了更多的時間在家務及養育小孩 。國外一些研究證明,父職參與對兒童的正面影響反映在兒童的身心健康、學業表現,以及兒童的行為表現上,對配偶的婚姻調適,以及婚姻滿意程度也有正面的影響。臺大兒家中心2017年進行的《雙城計畫—大台北地區兒童身心健康調查研究》也發現親職養育照顧子女的狀況有了新的發展。雙城計畫是研究兒童身心發展,以大台北地區(臺北市、新北市)國小兒童家庭為對象的抽樣調查,共計6,480個家庭參與研究,其中有5,129個家庭填答者是父親或母親的雙親家庭,這些家庭的主要照顧者是父母一起、母親單獨或父親單獨。

上面「問卷填答者」與「主要照顧者」交叉表中可見,無論填答者是母親或父親,回答主要照顧者為「父母一起」的比例皆是最高,總計有七成(70.05%),而即使由母親來判斷,也有67.06%的母親認為在家是由父母一起照顧孩子。總地而言,家長主觀認為雙親一同擔任育兒工作的人佔大多數。

進一步想要了解誰是主要照顧者,在兒童的問題行為上是否會造成不同的影響(表2)。本研究採用修訂的兒童行為量表(Child Behavior Checklist, CBCL),由填答的家長評估兒童行為。量表測量常見的孩子行為問題,分別為「攻擊行為」、「社交問題」、「注意力問題」以及「退縮」,分數越高代表行為程度越高。結果顯示,孩子的社交問題和退縮行為不因主要照顧者有明顯的差異,而孩子的攻擊行為與注意力問題方面,則是父母一起照顧的孩子顯著地問題較小。換言之,有父親和母親一起照顧的小孩,問題行為的狀況比單獨由一方照顧的小孩,要來得低。這樣的結果提供了印證理論的實證基礎,有父親共同負擔照顧工作的家庭,對於小孩的表現有正向的影響。

值得大家思考的是,調查的「主要照顧者」變項是由填答的家長主觀判斷,也就是說,對配偶(特別是母親)而言,「共同照顧孩子」的感受與經驗是真實有份量的。客觀的時間尺度上,今日父親們的確比以往貢獻了更多的時間在育兒與家務,很可能並未達成一半一半的比例,但從主觀的認知來看,多數的家長認定雙親有一同負擔育兒工作是重要的,加上父親一起育兒能帶來的正向影響,足見「有參與」之外,還得「有感」。

八月的重要節日是爸爸節,在新冠肺炎疫情中全家暑假都守在家裡的機會比往年都大,本中心會持續提供爸爸們如何做個孩子的好爸爸,配偶的好隊友等相關資訊,並祝爸爸們在共同育兒的經驗中,健康快樂。

--

有關父親參與家務時間的研究,請參考電子報:國立臺灣大學中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心(2019年7月)。參與式父職的好處-給自己也給孩子一個終身受益的父親節禮物。檢自:https://cfrc.ntu.edu.tw/index.php?menu=%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%A0%B1&item=201907

本文作者為台大社會工作學系馮燕教授(本中心主任)、本中心蔡昀霆研究員

聯絡我們: ntucfrc@ntu.edu.tw

學術成果

學術成果

時事評論

- 贏了疫情 別輸掉未來 MORE

國際新知

新聞集錦

新聞集錦

- 兒少網路性剝削|每天有2名兒少私密照外流,品學兼優的孩子也受害 MORE

- 振興三倍券該不該給孩子?趁機進行孩子金錢教育 MORE

- 兒少網路性剝削|「每一張私密照都是長久傷害」兒少團體籲修法加重刑罰 MORE

- 幼稚園新生哭很大?羅寶鴻:降低分離焦慮的安定指 MORE

- 全國國小公幼遊戲設施8成不合格,教育部將撥27億元全部重整 MORE

- 「我已經盡力了」美研究:性別家務分工不均,居家上班期間更加劇 MORE

- 大齡媽媽飆升2.4倍 我逾35歲生第1胎女性比例10年新高 MORE

- 私密照勒索成新興網路犯罪 展翅協會:受害者最小僅10歲 MORE

- 平均每天36名兒童受虐,長庚研究:兒虐發生與失業相關 MORE

- 員林完善開發、北斗重賞生育 人口微增 MORE

- 581名專任警力支援少年隊 警政署長:把毒品趕出校園 MORE

- 失業率影響 專家:明年兒虐案恐倍數成長 MORE

- 爸爸也想成為神隊友!台灣男性育兒態度大調查,首度揭露地方爸爸心聲 MORE

- 育兒豬隊友?放心交給爸爸,反能激發孩子創造力! MORE

- 反毒教育結合電競 遊戲闖關強化拒毒技巧 MORE

- 調查:逾9成民眾憂青少年沉迷網路濫用藥物 MORE

- 懷孕期間吸食大麻 增胎兒自閉症機率 MORE

- 政院拍板!18歲即「完全成年」,可結婚、租屋、開戶 MORE

- 尊重與順從,是兩件事!當你不尊重孩子,也別期待他會尊重你 MORE

- 暑假學生易網路成癮 教育部辦教師研習強化輔導 MORE

- 國高中職生平均睡不到7小時 喝咖啡提神反成惡性循環 MORE

- 國衛院發佈全球首份手遊成癮量表 小學生消費意願達21.4% MORE

- 疫情致台灣人口今年轉負成長 提前1年進入超高齡社會 MORE

- 線上遊戲「課金」潮,你的孩子是否也跟風? MORE

- 教育部資科司司長郭伯臣:滑手機卻不是在學習,台灣孩子用3C跟成績負相關 MORE

- 兒童安全座椅新規9/1上路!如何挑選、正確使用一次看 MORE

- 聯合報社論/蔡政府聽得到隱藏和遞延的兒少哭聲嗎? MORE