第106期

國 立 臺 灣 大 學 中 國 信 託 慈 善 基 金 會 兒 少 暨 家 庭 研 究 中 心 電 子 報

專題報導

專題報導

IFS文章研析 / 我們真的處於生育經濟學的「新紀元」嗎?

原文:Are We Really in a 'New Era' of the Economic Analysis of Fertility?

劉光益研究員翻譯/郭貞蘭組長審閱

各國女性就業與生育率

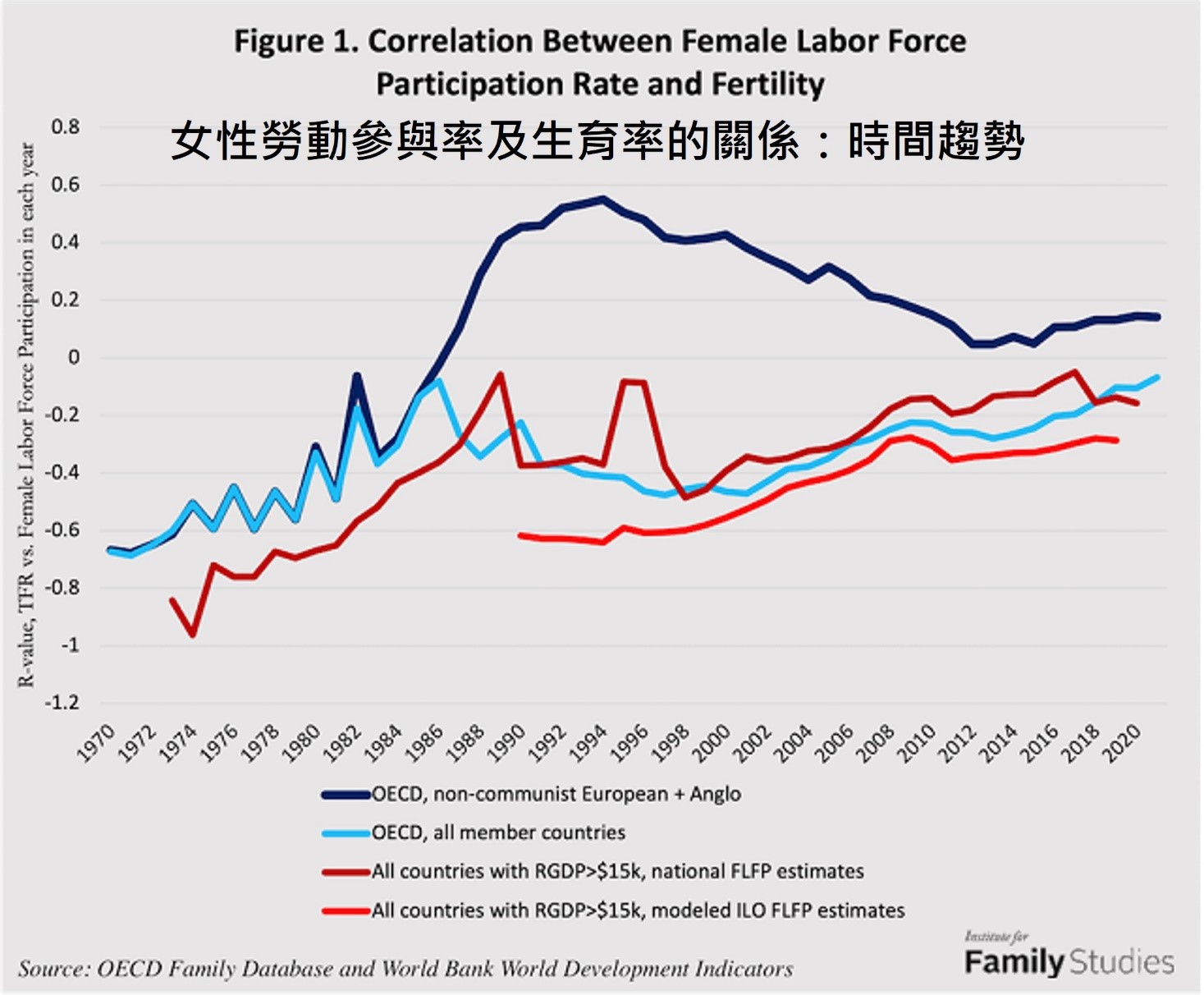

事實上,NBER的研究結果(深藍線)只納入38個OECD會員國中22個國家的數據,也就是只包含歐洲與歐洲以外講英語的會員國(例如澳大利亞),並排除前共產主義國家;淺藍線則表示所有OECD會員國的數據。Lyman Stone另外使用世界銀行(World Bank)的數據來查看人均GDP達到或超過 15,000 美元(校正每年通貨膨脹)的所有國家,女性勞動參與的數據則分別使用國家官方資料(深紅線)與國際勞工組織(International Labor Organization)的資料(鮮紅線,只適用1990年代以後)。

由此可見,在納入較多國家之後,女性勞動參與率及生育率的關係從未從負值轉為正值,且當涵蓋的國家越多,生育率與女性勞動參與率的負向關聯性就越強。事實上,NBER所指出女性高就業、高生育率的現象,只出現在一小部分的西歐國家中,特別是斯堪地那維亞半島的國家,而這些國家的情況可能有別於大多數的其他國家。

女性勞動參與率上升與生育率降低有關

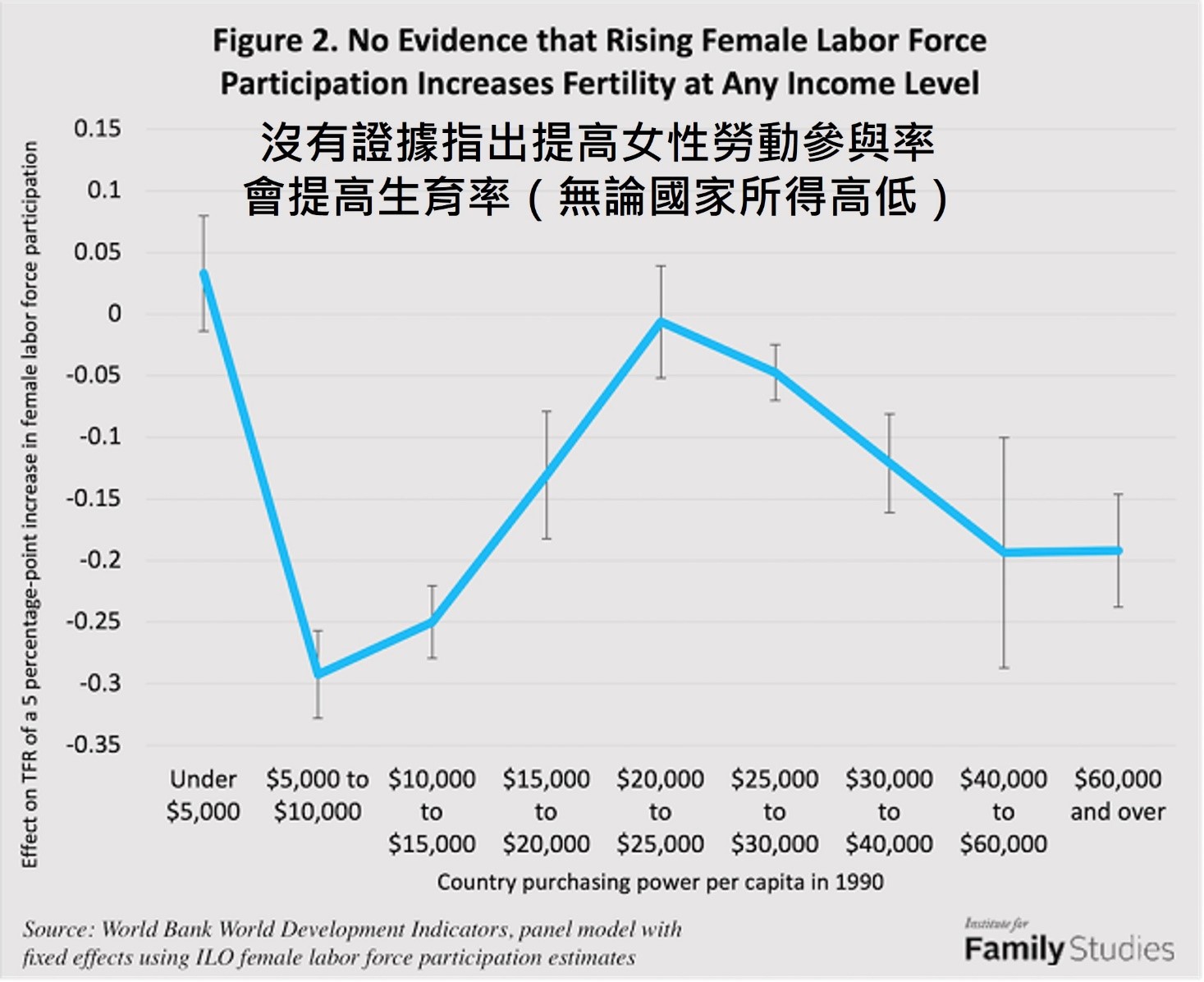

為檢視國家的生育率如何隨著女性勞動參與率的變化而變化,Lyman Stone估計1990–2020年期間女性勞動參與率變化對生育率變化所造成的影響,並按1990年國家所得進行分層分析(Figure 2)。

由此可見,當女性勞動參與率上升時,無論是富裕國家還是貧窮國家的生育率都會下降。雖然不同所得的國家並非完全相似,但總體而言,沒有證據指出幾十年以來工作與生育率之間的關係有所反轉。Lyman Stone另外比較高所得國家在1990–2000年與2000–2020年的資料,也得到類似的結果。

或許最慘的案例是日本近期的政策。「安倍經濟學」希望就由緩解女性工作與生活平衡,來提升生育率。日本政府鼓勵企業雇用更多女性,並大幅增加托育的經費,使得日本女性的勞動參與率飆升。然而,在「安倍經濟學」如火如荼的2013年至2019年間,日本的生育率卻從1.43跌至1.36。也就是說,緩解工作與生活平衡,及促進女性就業,並不會提升生育率。

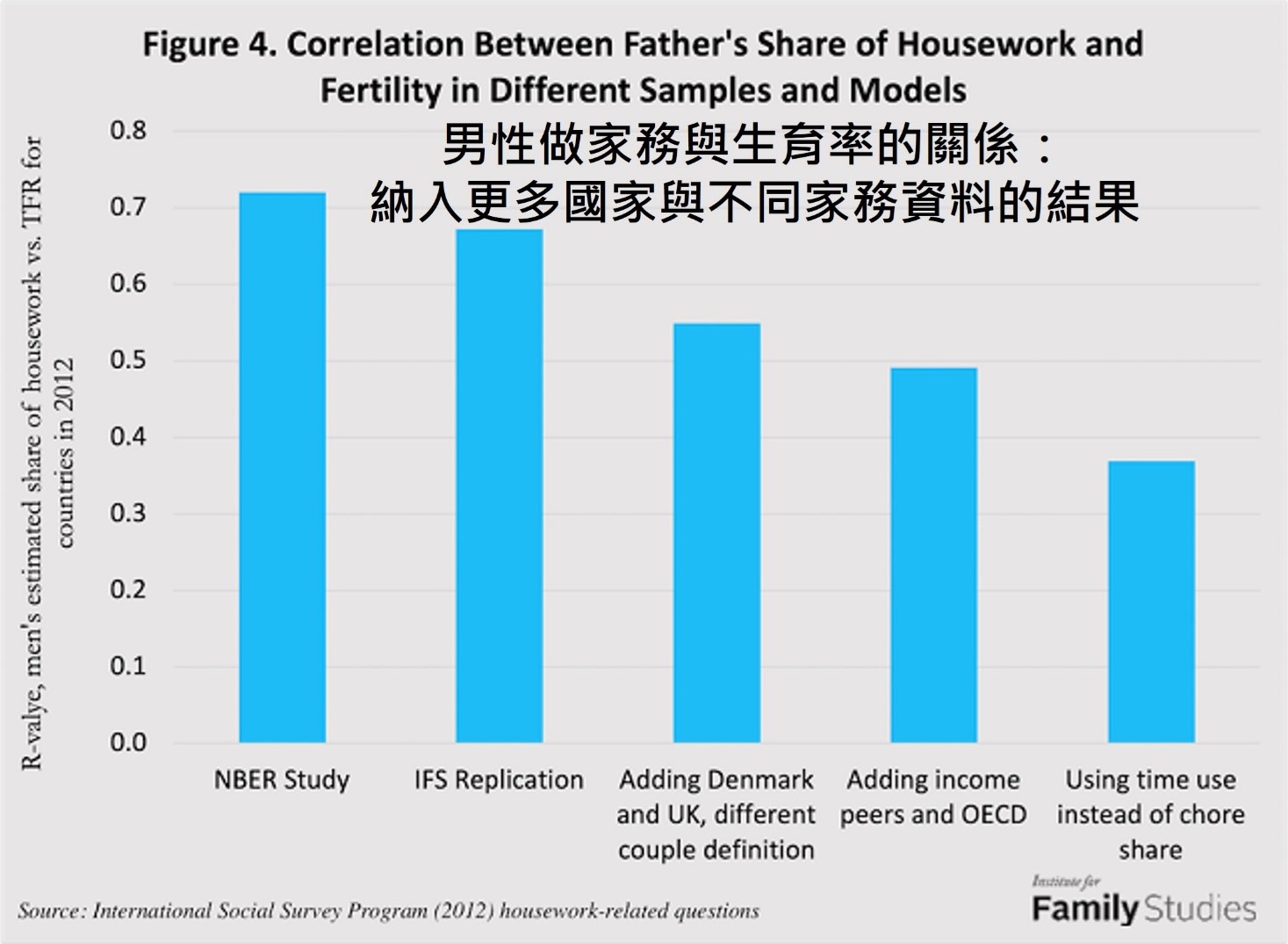

Figure 4是Lyman Stone同樣利用ISSP資料,但在納入更多國家和不同家務資料後的分析結果。首先,Lyman Stone對男性家務與生育率相關係數的計算結果是0.67,略低於NBER發表的0.72。其次,因為丹麥與英國沒有同居資料,故NBER不納入兩國分析。但Lyman Stone在其他題組找到對應的資料,在把丹麥與英國放回資料分析後發現,男性做家務與生育率相關係數下降到0.54。

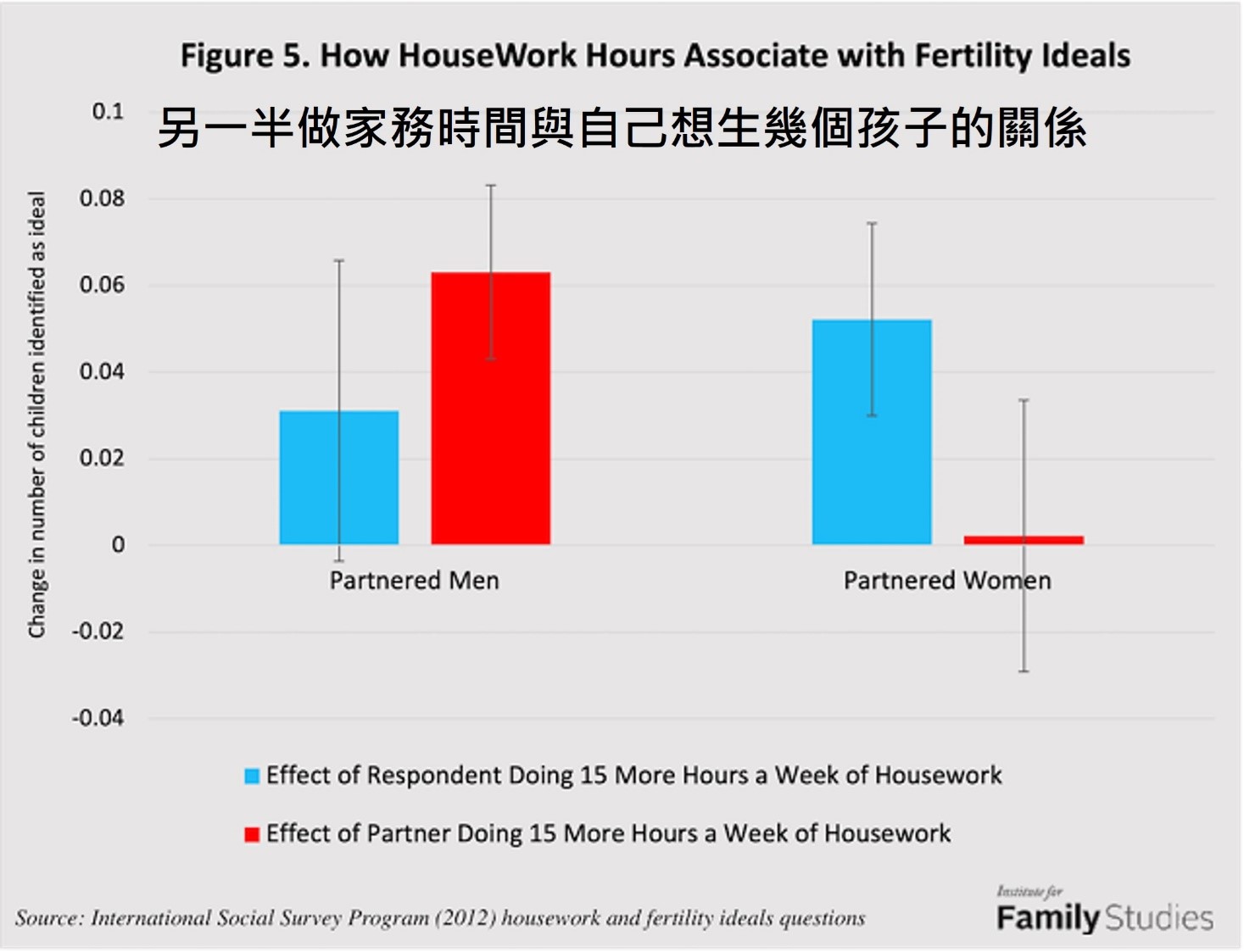

同樣值得注意的是,Lyman Stone發現ISSP資料顯示,對有工作也有家庭的男性和女性來說,工作越累,想生的孩子就越少;相反地,家務越累,想生的孩子則越多,對男性與女性皆如是。壓力大的工作讓人們不想要孩子,但使人精疲力竭的家務,並沒有讓人後悔生孩子或希望少生幾個孩子。總結來說,ISSP的資料顯示家務與生育理想並沒有很強的關聯、丈夫家務參與和生育率之間的關聯性弱,且與分析模型如何界定有關,據此,Lyman Stone認為男人做更多家務將提高生育率的推論似乎相對薄弱。

新聞集錦

新聞集錦

國際新聞

- 紐西蘭嚴禁傳統香菸(2023/1/2) MORE

- 2023躺平還不夠,戒「科技癮」成潮流(2022/12/27) MORE

- 印度青少年吸毒酗酒問題嚴重(2023/1/1) MORE

- TikTok允諾將遵守歐盟法規 維護隱私與兒童安全(2023/1/11) MORE

- 美國孩子們大麻濫用的情況增加了245%(2023/1/2) MORE

- 「國家動作太慢了!」東京都宣布少子化對策:每個孩子每年發6萬日幣、第二胎0到2歲保育費全免(2023/1/13) MORE

在地新聞

少子化與家庭政策

- 婦團批少子化預算重點誤 大筆錢砸在「無效催生」政策(2023/1/16) MORE

- 孩子突然行為反常?心理師建議:家長 2 步驟引導孩子說出心內話(2023/1/6) MORE

- 孩子愈大,為什麼會和爸媽漸行漸遠?親職專家:從小和孩子一起好好過節,長大後就能減少「過節」(2023/1/7) MORE

- 2022 出生人口估不到 14 萬!「生不如死」問題出在哪?(2023/1/7) MORE

- 用3C來安撫小孩情緒對不對?研究顯示:只怕長大情緒會更失控(2023/1/10) MORE

- 十大情感教育新聞 少子化最受關注(2023/1/16) MORE

兒少保護與家暴防治

- 那些縫補中的家庭,與他們的孩子──台灣兒少安置現況與未竟之事系列報導(2022/12/22) MORE

- 降低家外安置」受CRC國際審查委員肯定,然後呢?家庭工事中──壞掉的大人、受傷的孩子,與修復之手(2022/12/22) MORE

- 發現孩子疑似受虐怎麼辦?兒虐事件申訴8大QA(2022/12/23) MORE

- 【家暴男性受害者】家暴男性受害者5年增加1.5萬人 一類型最常見(2022/12/26) MORE

- 體罰有效也影響深遠! 但不體罰父母能怎麼管教小孩?(2023/1/4) MORE

- 台灣家暴一年近15萬件「親密關係7成女受害」 醫:只會下手越來越重(2023/1/5) MORE

- 三天破5千人附議!「幼兒園全面裝監視器」能防兒虐嗎?(2023/1/5) MORE

- 孩子快把你逼到崩潰邊緣?確保正向家庭關係:給父母的情緒管理技巧(2023/1/9) MORE